即使不是那么宜人,冰岛那史诗般壮阔的不毛之地看起来也似曾相识。凭借它火山喷发形成的石板和花岗岩,阴森冷酷的荒芜表面,以及壮观的瀑布和古老的冰川,这里的景色出现在诸如《权力的游戏》和《普罗米修斯》等影视剧中。而令人惊异的是,即使在如此寒冷的天气中,蒸汽从大地的裂缝中徐徐上升。

我们的出租车司机解释道,这是来自地底深处的热量。地热能供养了冰岛的大部分需求:来自大自然,可持续,并且似乎取之不尽,或者说是永恒的——就像 Björk 的创造力之泉,毕竟她是最出名的冰岛人。

Björk Guðmundsdóttir 上一次登上 Mixmag 封面是在1993年的11月,继她以独立艺人的身份发布第一张专辑《Debut》之后。当时我们迎来了第一波 Björk 狂潮,这个世界第一次陷入魔咒,就是来自这个精灵无与伦比的自然之力。

她曾是由嬉皮(或者是精灵?)父母抚养出的神童,说话时有如吟唱谜语,非同任何寻常之声,却又创造出如此伟大的专辑:我们形容为“自成一派,超前于一切,兼收并蓄,收录了一切你闻所未闻但梦寐以求的炽热之歌”。当时的封面故事《Bonkers》或许着重于媒体对她仿佛来自异世界的着装和古怪性格的评价,不过她谈及《Black Dog》的混音和最喜欢的 DJ (Darren Emerson)时最为兴奋。

从那时到现在的24年间,诞生了八张专辑和数不尽前无古人的创举,整个世界认识了 Björk,出于她那不可复制且无比坚定的艺术远见,她永不停息的音乐精神,以及她总能和文艺界最为出色的创意人进行合作的能力。我们仍然陷在她的魔咒里。她激励了一整代制作人、艺术家、音乐人、歌手、设计师、DJ 和各路创意人士。她是电子音乐界最为突出的制作人之一,而电子音乐和夜店文化仍然生气勃勃地启发着 Björk,一如往常。

“我青少年时期就开始打碟——当然我不会把那个叫’DJ’!”她开始说话,一边抿了一口上午的咖啡。“我在雷克雅未克的一座八万人口的小镇长大。如果你想享受好的夜生活,你就去占领一个酒吧,我一直都这么做。邀请一群朋友,酒吧当然是越小越好——然后就像属于你们自己的派对一样,之后还不用打扫!之后派对越办越大,当我一半时间待在布鲁克林之后,我就在那开始做 DJ。我们一群朋友组织起来,我、Brandon Stosuy 和 Dirty Projectors 的 David Longstreth 会在下午碰头,确定一个音乐主题,比如低音或者击掌。就像我梦想的一样,先去二手书店喝咖啡聊天,之后去喝一杯……有一次我们跟着音乐拍手,八小时过后我们的手都拍红了!”

和 Björk 会面之前,总期待她会戴着华丽的面具,穿着未来感的和服,要么就是扮成一只天鹅。但当她在冰岛喝咖啡的时候,她看起来像个凡人,随意地穿着朴素合理的鞋子,妆容素净,发型有些商务感,还穿着一条绣花领口的深紫色长裙。我们在雷克雅未克她家附近的咖啡馆二楼会面,房间明亮而舒适,而她待人亲和,笑容简直可以融化冰川。

“我总是选择厉害的合作者,

我不希望在与我共事的时候他们变得被动,我自己也不想变得被动。”

她甚至提早15分钟到了会面地点,当我们在耳机里听完她的新专辑《Utopia》时,她向我们招手。现在她51岁,是两个孩子的母亲了,她看起来还是像 Björk 本人:容颜未老,带着冰岛口音说着流畅的英语,妙语连珠。

她一半时间在雷克雅未克,一半时间在纽约布鲁克林,大概是在这两个地方她不会被自己的名气所困扰。有着与生俱来对夜店文化的热爱(她那九张和先锋音乐人合作的专辑是最好的例证),现在她开始在夜场演出也不令人惊讶。

“一年半前我开始打碟,”她说道。一年半长得足以让她发现她还是喜欢在露天演出。“我不喜欢封闭的房间,我忍不了,我喜欢窗户!这是为什么我总是想要在有窗户和光亮的地方表演,我喜欢看天色由亮变暗。”她也深入挖掘到了 DJ 文化最原始真实的初衷:音乐就是应该与人分享。“我喜欢换着来。”她点头同意。

“(打碟)更应该像是分享你的曲库,和大家介绍彼此没听过的歌曲。虽然我这么说,我其实很擅长用软件,经常花好几周把歌单拼起来。当我做四小时的打碟的时候,比如之前在东京自然博物馆的那次,实际上是对我视觉展示的一次补充。我的歌单会出现诸如长达一个小时的长笛声,伴随着人们的说话声,几杯红酒过后我又开始放 RnB 了!”

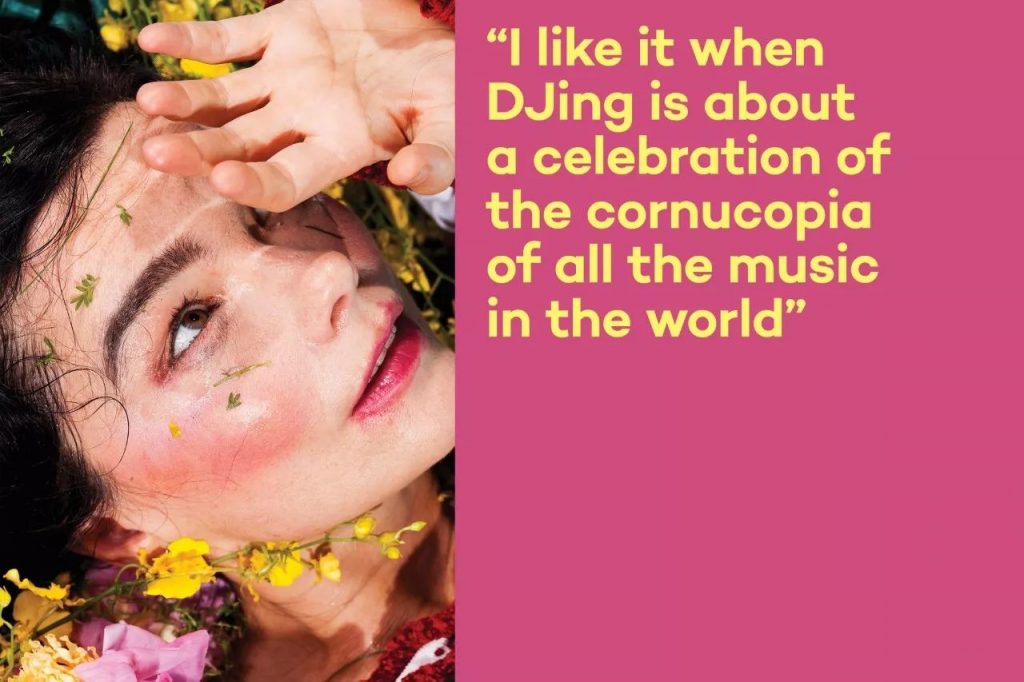

她一定是很喜欢这样的演出。“是的,”她笑了,“我喜欢这种旅行的感觉,不喜欢局限在一个曲风里。我希望打碟是对全世界丰富音乐的一种礼赞,能从极其罕见的世界音乐一直放到 Rihanna。不过我也爱 techno,所以我有一段会放非常,非常,非常粗暴的 techno。我不太喜欢它们中间的部分!”

对 techno 强烈的诉求也体现在 Björk 的音乐上,在近几年变得越来越神秘莫测。她2015年的专辑《Vulnicara》充斥着黑暗和心碎,但在《Utopia》中她一百八十度转弯,迎接光明。其中歌曲《Blissing Me》和《Feature Creatures》呈现出天然的管弦乐声,这是 Björk 和委内瑞拉制作人 Arca 及一支全由女性组成的长笛管弦乐队合作的成果。“你听到的所有笛声来自一支12人的管弦乐队,走运的是,她们在周五都有空,我们就能一起排练。如果你想做一张长笛专辑,当然是越生动越好!”她解释道。

《Losss》这首歌的旋律和编曲结合得天衣无缝,以至于无法分辨是哪边先开始。这首歌和制作人 Rabit 合作,是这张专辑的几个闪光点之一。“谈论如此美好的事物感觉像是在亵渎,” 制作人 Acra 谈及和 Björk 合作的感受时说道,“就像一场梦,和你爱的人一起做音乐是多么纯粹。我不想夸大或者低估这件事,但这是我音乐生涯中最意义重大的事。奖励,挑战,刺激,激励,提升……这是我们做的事。我们的初衷是创造出只有我们二人合力才能做到的事,想做一些超出我们经验范围,挑战自我认知的东西。她先自己编曲写词,当我后期加入进来的时候,我们就好像身处同一房间一样。她好像无处不在,伦敦、雷克雅未克、纽约……无处不在。每首歌对我来说都有意义,这是一张包含了阴阳调和的专辑,当有必要的时候,它也可以变得咄咄逼人。”

《Body Memory》是这张专辑的重要部分,是长达十分钟的精神冥想。“我上张专辑有首歌叫《Black Lake》,来自一次深切的心碎体验。我的潜意识告诉自己,如果我要写一首最悲伤的歌,同时也要写一首光明的歌,就像它的孪生兄弟。我回到在冰岛的家,有点冷,于是我穿上三件外套,在湖边躺下,看着天上的云,一边听着有声书,就这样过了四小时。那是一本关于亡者的西藏书籍,有一部分描述和天主教相似:如果你在世的时候没有行善,死后将进入一条隧道,被焚烧千年。这是一方面——敦促你成为一个好人;另一方面是我最喜欢的部分,讲述一种乌托邦的生活:如果你行善,死后会看到绵延20英里的薰衣草和湖泊,还居住着孔雀。所以《Body Memory》是我在思考:在我将死的时候,我会想什么?这不仅是对我自己的教诲,我也希望能和听众分享这样的思考。整首歌主要是关于从恐惧中平静下来,告诉你无论在生命中发生怎样的大事,都要相信自己的身体。这是镌刻在我们 DNA 里的力量,如果我们依赖身体记忆,就知道如何自然地客服障碍。”

她向我们透露,她的灵感来源十分多元,而不是每首歌只关于一件事,这让她比同辈歌手的作品多出了遥不可及的复杂和深度。“有时候一首歌包含了三个境遇,表达同一种情感:比如包括你生活中的一件事,再是你发生在你亲戚身上的事,然后是你在电影中看到的情节。”她解释到。

在1965年生于雷克雅未克,Björk 自从1977年发行自己的同名翻唱专辑以来就在音乐界掀起波澜。她的青春时代在冰岛独立摇滚乐团 The Sugarcubes 度过,当乐队在92年解散后,她作为独立艺人卖出了超4000万张唱片,数次颠覆了世界,还在2001年奉献了史上最棒的奥斯卡红毯穿着。我们应该好好铭记,为什么她在过去的25年中成为了这个世界的中坚力量。从《Post》到《Homogenic》再到《Utopia》,Björk 始终推动着世界向前,并且永远在音乐上与时俱进。从英国先锋制作人 Nellee Hooper 到 techno 组合 LFO 的成员 Mark Bell,再到最近和 Acra 的合作,她在脚踏实地的同时,总是孜孜不倦地寻找最先锋的声音。“《Vulnicara》这首歌有12个版本的混音,那些制作人都是我经常交往的人,”她说道,“人们来联系我,我也去联系别人,但总的来说,如果我们有自然的联系,效果会更好。如果我不遵从直觉,或者和没有共同点的人一起合作,就不会这么高效多产。”

但——就像许多女性电子制作人会遇到的情况那样——她也提到这种沮丧的心情,在和男性制作人合作时,与他们相比,她在创作过程中的角色时常被忽视。“如果我和你说的这些事情能帮助女性,我就会乐意说出来。”她在2015年与 Pitchfork 的采访中说,她讲述了她在创作过程中独自做了多少努力。

这回她跟我们说了更多细节:“有时我创作整个节奏框架,有时我编曲,有时我又是剪辑师。我有不同的角色。可能是我的错,从来没有在制作的时候拍过照——但我自己掌控全局,自己写所有歌的结构。如果我用合作者的节奏,我自己把它们编辑进去,放到合适的位置。虽然这么说,我总是选择厉害的合作者,我不希望在与我共事的时候他们变得被动,我自己也不想变得被动。”不过讽刺的是,“当我站出来告诉大家这些的时候,正好决定出一张有最多合作者的专辑!”她笑道,“不过我得说:一个男性被认为能担任主导的角色;如果女性这么做,得不到任何认同。”对于这种状况,她也看到了一些进展。“是的,人们开始看到这背后的断层。像 M.I.A 和 FKA Twigs 还有 Kelela 这样的女艺人对于自己的专辑该是什么样很有见地。”

“我喜欢的打碟是对全世界丰富音乐的一种礼赞”

见证 Björk 成长的是英国音乐人 Marius de Vries,他参与制作了她的单飞专辑。“她永远保持好奇心,”他通过电话说道,他的新家在洛杉矶,在那里,他是获奖电影《La La Land》的音乐指导。

“她会和当下的文化互动。和她共事真的很美妙,除了她的歌,是她的好奇心和无所畏惧定义了她。她也有着崇高的艺德,敢于面对一切。我看着她成长,看着她找到自信,自给自足。她学得很快,对于掌握自己的命运有着很强的意识,尤其是作为一个女性在音乐行业。她在使用编辑软件上也是个天才!”

和 Björk 其他作品相比,《Utopia》更像一张概念专辑。“你知道对于标题《Utopia》我最喜欢的是什么吗?”她问,“每个人都能马上理解它!在这个有着特朗普和脱欧的时代,我们急需一个乌托邦。我想从一个环保的角度,去质疑我们会为全球暖化做点什么。当特朗普决定美国退出巴黎气候协定时,我极度震惊。震惊非常。不过我认为,我们能做的就是自己动手,自己开创一个乌托邦。我们都需要开始回收,种蔬菜!如果世界上最富有的十个大公司——微软、谷歌之类的——每一家捐出一亿美元,那样就会有十亿美元来清洁地球。这是应该做的!我对下一代也有着很多信心,有许多三十多岁的人在研究怎么清理大洋中的塑料垃圾,生物科技人员正在研究种植菌类吸收二氧化碳……我相信我们能找到办法。并不是说我比别人好,但可能音乐人有责任给人带去希望。”

访谈时间将近,Björk 喝完了她的咖啡,向我们说再见。她最后谈到乌托邦的主题,“变得乐观其实很合理:生命中的一半在黑暗中度过,另一半就是光明。不幸的是,如果你只关注黑暗的部分,那你就会感觉世界全是黑暗。如果你也看到光明的一面——并不是说你要盲目乐观——如果你更注重光明的一面,黑暗会自生自灭的。”

然后她就离开了,整个世界因她所做的一切而变得更明亮了一点。

Björk 新专辑《Utopia》于11月24日由 One Little Indian 发行。

Edit by Effie Chiang

from Mixmag.net

有关文章

Mixmag|从街头到赛场:电子音乐竞技的历程

Mixmag21, 11月 2025年

先锋DJ大赛|新老DJ在这里“打”成一片

Mixmag5, 9月 2025年

Buunshin: 感知速度,你需要先体验慢的感觉

Mixmag6, 6月 2024年

Louis The Child:现在可不是你挑食的时候

Mixmag27, 5月 2024年

Justice 从来都不是蠢朋克的接班人

Mixmag21, 5月 2024年

敬请留言

要发表评论,您必须先登录。