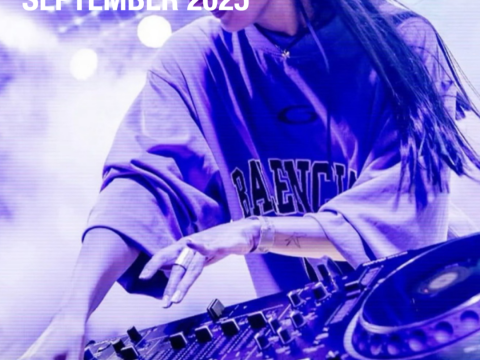

周五的晚上,太阳正在落下地平线,Helena Hauff 在贝尔法斯特的 AVA 音乐节压轴出场。

这样的日暮时分,空气中似乎浮动着一种魔力。通常在这种气氛下,DJ们会选择 Balearica 或 house 引燃狂欢的节奏,但 Hauff 的日落曲目则是雷打不动的 acid 和 electro。

仓库式的钢架屋顶给舞池打下层层阴影,深紫和黄色的射灯几乎无法穿过制烟机制造的浓雾,这里的人们就是寻求黑暗而来。

“我之前在什么地方读到过,有些人——啊,是什么东西来着?”Helena Hauff 停住了,“香菜!我看书上说,有些人不觉得香菜是香菜味,他们觉得尝起来像肥皂。这可能是每个人的基因不同所致。有时候我觉得,音乐也是这个道理。为什么人们会认为,好的音乐其他人也一定喜欢呢?也许对其他人来说,听起来就像肥皂一样无味。”

对 Helena Hauff 来说,在日落时分播放 eletronica 不合她的口味,相反,她更喜欢那些粗暴的节奏。她的风格不适合软弱的人,而是为那些喜欢原始粗粝而富有煽动性音乐的人而生的。这位来自德国的DJ在2012年第一次接到了国际性的演出邀约,自此之后就霸占着世界顶级夜店和音乐节的压轴名单。

这些年,她从未改变自己的音乐选择追求。“这是我爱的事情,”她说,“这是我的音乐品位。我就放我喜欢的歌,可能你也会喜欢,那就挺好。”Helana Hauff 总是遵循自己的道路,不去理会当下的音乐潮流如何。正因如此她成为了独树一帜的现象级人物。

几年前 Hauff 曾经担心,随着她名气渐长,她不能再按她喜欢的方式打碟。不过从现在的情况看来,她的前景一片光明。她无拘无束,做事的时候全力以赴。“我改主意了!”她笑道,“我很满意这个情况。”

无论名气如何,她还是没有改变。“我不在意自己到底有多出名。我从来没想着要更红,只是做我自己的事情,然后就自然而然的发生了,我甚至都没有意识到。一步一步的,我只是有了更多演出邀约,夜店和音乐节的规模变得更大了一些。我还是在同样的一些地方演出,只是印在海报上的名字变大了一点。”她的听众范围还是很广,她也没有因为音乐节的改变而更换自己的风格。Helena Hauff 还是那个 Helena Hauff,不管名字被印的多大。

Hauff 的 set 一直是令人惊喜而富有挑战性的。近几年,欧洲 techno 圈受到了一些批评,认为他们的选曲太过白人化,但这样的指责不适用于 Helena Hauff。她曲库的多样性以及她播放时的活力让她脱颖而出。“Electro 有太多类型了,我希望能把它们都涵盖进来。Techno 也是一样。”她表示自己会把各个国家不同时期的风格融合在一起。“我不喜欢毫无变化的节奏。如果我只放那样的东西会非常无聊。”

“我还是在同样的一些地方演出,只是印在海报上的名字变大了一点。”

出于她爆发式的风格,比起柏林式马拉松的长时演出,Hauff 更喜欢短小的 set。“时间太长的话,那种统一的能量就会消失,一切都会变得有些模糊。”

还有一个原因是,她只放黑胶,如果设备出问题,她就惨了。“如果你在那等了8个小时,设备出了问题,就太糟了。“之前她和 DJ Stingray 的演出出现了技术问题,不过 Hauff 并没有格外沮丧。”我们以后可能还会合作,但都不太喜欢 back-to-back 的形式。大多数情况下,我觉得DJ们独自打碟表现会更好,back-to-back 的时候,大家总是打安全牌,你不希望放太难 mix 的曲子,让对方难堪。要么就是合作不好,听起来一团乱。在小场地可能不会有太大影响,在音乐节就不太行。“

Hauff 独自掌控一切的时候,最能表达自己。在 AVA 的演出现场,她仿佛身处暴风眼。她从地板上拿起酒杯喝了一口,几秒钟后就又回到DJ台后,做出类似于C罗即将踢出决胜球的姿势。很快凶猛的节奏再次劈下,人群恢复到狂热之中。Hauff 加入了他们,她扭动着头,把手伸向天空摆动,就好像木偶大师,用无形的弦控制着台下。

Hauff 在学校的时候曾是个优等生,但进入大学后,对学习的兴趣似乎下降了。她一开始读纯艺术专业,后来转到物理和音乐科学,最后退学。“当时我完全沉迷于此。我会站在DJ台后面一连好几个小时把曲子混在一起,看它们怎么融合,无法停止。”她说,“这就没什么时间学物理了。”

她很快成了汉堡当地夜店 Golden Pudel 的常客,缠了店主很久后,2010年,她有了自己的派对之夜 Birds And Other Instruments。八年过后,地球上的每一个派对都想请她。

从 Hauff 说话的方式看来,她并没有因为过多的巡演而失去热情。她不会抱怨睡眠问题或航班延误,好像实际上还挺享受这段空虚的时间。“我挺喜欢坐着观察来往的人群,”她说,“我总是在手机上玩贪吃蛇。”她拿出一个老式诺基亚,就是只能存大概10条短信的那种,给我们看她贪吃蛇的高分(大概3000分)。

“我每天会站在DJ台后面一连好几个小时无法停歇。我真的太爱这件事了。”

Hauff 的生活具有两面性,在路上奔波的时候,她专注,放松,能够掌控一切;在家的时候她乱七八糟,心神不宁。形容“坐在电脑前面回复山一样多的邮件”的时候,她叹了口气。“天哪,我真的讨厌邮件!”她邻居的猫每天会到家里来,这是每天的宁静时刻,“我可以撸它,它喜欢被摸。整个下午它就躺着,我抱着不撒手。太可爱了!”

Hauff 的音乐同样具有某种两面性。“我真的很想做一些很强硬的东西。”她谈及新专辑《Qualm》,当中充满了令人晕头转向的声音。“我一直都想用少量的元素做一些有力量的音乐,某种程度上是极简的。不是极简的音乐,但是极简的思路。”

标题“Qualm”是一个在英语和德语里都有的词。“我喜欢那些有不同意思的词汇,特别是用作歌名或者专辑名的时候,给人一种遐想的空间。”牛津英语词典定义“qualm”为“疑虑,不安,担忧”;而在德语里,意思是“烟雾”。

Hauff 是个老烟枪,可能是你见过世界上卷烟最快的人之一。她曾经试图和烟草公司 Reemstma 达成交易,希望在发碟的时候附赠香烟,不过失败了。“如果成了会很好玩的。”她说,“不过我不是要鼓励吸烟啦,那东西对你不好。”

不知道为什么,感觉烟会是 Hauff 音乐的良伴。燃烧过后,那种粗粝而转瞬即逝的感觉,对一些人来说是肮脏而可憎的,对另一些人来说则是令人深陷的陶醉感,一旦上瘾就难以脱身。

“我一直都想用少量的元素做一些有力量的音乐。”

Hauff 很欣赏生活的转瞬即逝。“我很少录下自己的 set,我希望它只存在于那一个时刻。”她说,“我只想和在场的人共享这一时刻——夜店里发生的事情绝不带走。”

她也从不在旅行的时候拍照,更不会发到社交网络上去。“也许我应该做个检查。我真的是个稀有物种,从来不做这些事。我应该去让医生检查一下脑子。”她说,“有一个研究说,你只能拥有一定量的朋友,只能记住一定量的脸,都是有上限的。我觉得我早就达到自己的上限了。”

社交网络之外的传统媒介她还是会接触,比如报纸和杂志,随时了解电子音乐的动向。“我还是知道正在发生什么的。”无法避免地,她不得不参与一些电子通讯,但她写邮件的时候会一个个调整字母的颜色,用这种花里胡哨的方式对网络世界做出抗争。

“你知道我写邮件要花多久吗?这很蠢。”她说,“不过看起来倒是挺好看。”

在堵车的时间里,我们问完了准备好的问题,开始进行更随意的对话。最近看了什么好书?“我最近买了本关于死亡的书。”Hauff 回答说。“死亡是完美的,你不能把它变得更好了。其他的一切事物都有可能变得更好,但死亡就是,结束,然后没了。”

Helena Hauff 的《Qualm》已于8月3号由 Ninja Tune 发行。

Edit by Effie Chiang

from Mixmag.net

有关文章

先锋DJ大赛|新老DJ在这里“打”成一片

Mixmag5, 9月 2025年

Buunshin: 感知速度,你需要先体验慢的感觉

Mixmag6, 6月 2024年

Louis The Child:现在可不是你挑食的时候

Mixmag27, 5月 2024年

Justice 从来都不是蠢朋克的接班人

Mixmag21, 5月 2024年

世界上第一款受Rave音乐启发的电脑游戏

Mixmag10, 5月 2024年

敬请留言

要发表评论,您必须先登录。